“Una giornalista ravennate (Chiara Tadini) ha sondato in prima persona gli esercenti del settore turistico locale sul tema dei «giovani che non hanno più voglia di lavorare». «A condizione di sfruttamento» sarebbe il completamento giusto da dare alla frase alla luce dei riscontri ricevuti dalla giornalista. Niente di nuovo, per carità, ma anche se assomigliano a storie che tutte e tutti abbiamo già sentito, la serialità delle condizioni di sfruttamento riscontrate pesa come un macigno. La ricerca sul campo della giornalista l’ha vista rispondere personalmente alle proposte lavorative verificandone direttamente le condizioni contrattuali. La retribuzione se non è totalmente in nero comunque non corrisponde a quella descritta nella busta paga ufficiale. Livelli contrattuali diversi (inferiori, ovviamente), orario molto più lungo, giorni di riposo si fa per dire…

È il lavoro stagionale per il quale «al momento il 90% dei lavoratori del settore viene dall’estero – Romania, Moldavia e Ucraina in particolar modo – perché è l’unica manodopera che accetta quelle condizioni». Puntualmente quando vengono fatte ispezioni da parte delle Amministrazioni preposte ai controlli le magagne vengono fuori. Le cronache da parte loro snocciolano percentuali da incubo: ad ogni verifica corrisponde almeno un abuso riscontrato. È sempre stato così? Di certo la tendenza va al peggioramento. Di certo stanno aumentando anche le persone non più disposte ad accettare di essere sfruttate come se si trattasse di un bel gioco a cui per premio, qualche volta, arriva per compenso “la paghetta”.

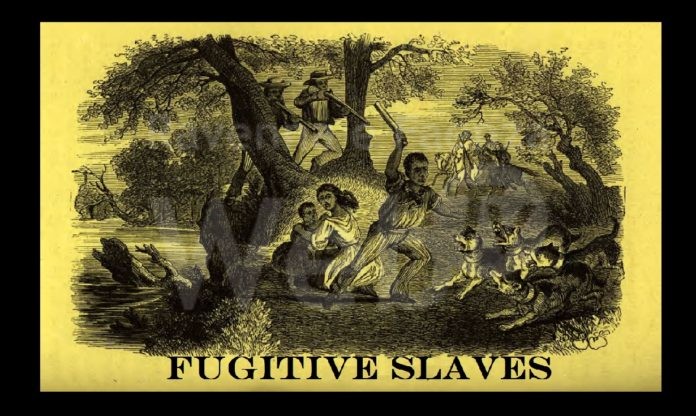

Ravenna in Comune si occupa del lavoro sfruttato fin da quando si è costituita. Non è cambiato molto da allora. Compreso il continuo risalto che viene dato alle lamentele degli “imprenditori”: «Non si trova personale»; «I giovani non hanno più voglia di lavorare»; «Non c’è più spirito di sacrificio, preferiscono stare sul divano a prendere la disoccupazione». Andrebbe detto in realtà che per quelli che ci si ostina a chiamare “imprenditori” sia più appropriato il termine di “schiavista”: non ci si deve dunque stupire se riesce loro sempre più difficile trovare qualcuno che accetti la condizione di “schiavo”. Quando anche da parte delle istituzioni si inizierà a far pesare lo stigma di schiavista invece di partecipare come nulla fosse al taglio di nastri di qualunque nuova impresa dei “nostri” imprenditori, forse la storia degli “schiavi in fuga” prenderà una piega diversa.”